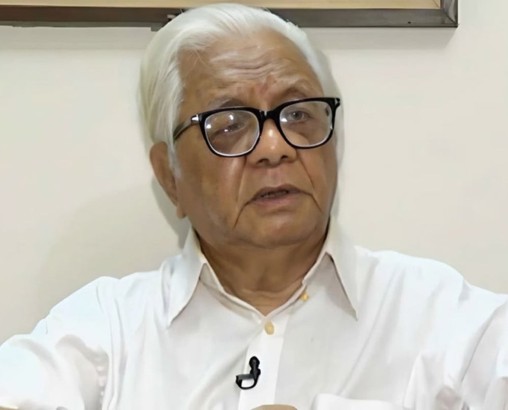

প্রখ্যাত বাম বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ জনাব বদরুদ্দীন উমরের জীবনাবসান

প্রখ্যাত বাম বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ জনাব বদরুদ্দীন উমরের জীবনাবসান

আন্দোলন প্রতিবেদন

বৃহঃস্পতিবার, ১৩ নভেম্বর ২০২৫ | অনলাইন সংস্করণ

প্রখ্যাত বাম বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও লেখক জনাব বদরুদ্দিন উমর ৭ সেপ্টেম্বর’২৫ বার্ধক্যজনিত কারণে ঢাকার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি ছিলেন আজীবন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্মুখসারির একজন বাম রাজনীতিবিদ। তার পিতা ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের মুসলিম লীগের এ অঞ্চলের প্রধান নেতা জনাব আবুল হাশিম। উমরের পৈত্রিক বাড়ি বর্তমান পশ্চিম বাংলার বর্ধমানে। পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন হিসেবে তৎকালীন বাংলা অঞ্চলে একটি পৃথক অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের জন্য জনাব আবুল হাশিম সংগ্রাম করেন; কিন্তু মুসলিম লিগের প্রধান নেতা জিন্নাহ’র চক্রান্তের কাছে পরাজিত হন। তারপর থেকে তিনি রাজনীতিতে অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছু পরে উমরের পরিবার পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। উমরের পরিবার তখন থেকে এ অঞ্চলের নাগরিক। উচ্চতর ডিগ্রির জন্য উমর ব্রিটেনের অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করতে যান। দেশে ফিরে ষাটের দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি ও সরকারবিরোধী অবস্থান ও প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক লেখালেখির জন্য শাসকশ্রেণির চাপে তিনি নতি স্বীকার করেননি। বরং চাকরি ছেড়ে নিপীড়িত জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন।

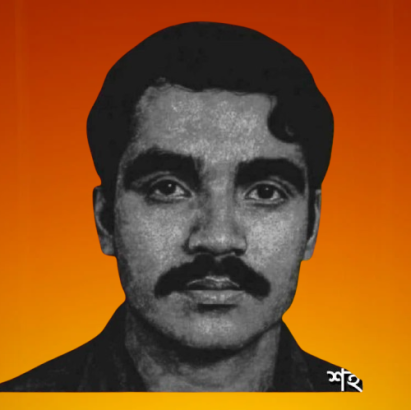

১৯৭১-পূর্ব সময়কালে তিনি এদেশের তৎকালীন একটি প্রধান মাওবাদী পার্টি (তখন মাওবাদকে মাও সেতুঙ চিন্তাধারা বলা হতো) পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পাটি (মা-লে)-তে যোগ দেন। রুশ-চীন আন্তজার্তিক মতাদর্শগত মহাবিতর্কের সময় তিনি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে ছিলেন। চীনা পার্টির এই সংগ্রামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি মাওবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭১-এর গণহত্যা শুরুর পর তিনি আত্মগোপনে চলে যান। তবে ’৭১-সালে জাতিগত প্রশ্নে তার পার্টি ইপিসিপি(এমএল)-এর সাথে তার মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং ডিসেম্বরে পার্টি থেকে তিনি পদত্যাগ করেন।

প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত সময়কালটিই ছিল তার মাওপন্থি রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস। জাতিগত প্রশ্নে তৎকালীন ইপিসিপি(এমএল) সুখেন্দু-তোয়াহা-হকদের নেতৃত্বে ভুল অবস্থান নিয়েছিল তা ঠিক। কিন্তু বিপরীতে জনাব উমরও জীবনের শেষ পর্যন্ত ’৭১-প্রশ্নে সঠিক বিপ্লবী অবস্থান নিতে পারেননি।

তাসত্ত্বেও তিনি ’৭১-পরবর্তী বেশ কিছু বছর ধরে পূর্ব বাংলার (পরে বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসেবে কাজ করেন। সেখানে মাওবাদ বিরোধিতার ক্ষেত্রে বিপ্লব-বর্জনকারী অন্যদের সাথে তার প্রধানতম ঐক্য ছিল গণযুদ্ধকে বিরোধিতা করা, কমরেড চারু মজুমদারকে বিরোধিতা করা। ’৭১-সাল পর্যন্ত মাওপন্থি রাজনীতির অংশ হলেও যতটা জানা যায় তিনি মাওবাদী গণযুদ্ধে কখনো অংশ নেননি। পরে তিনি একে একে মাওবাদের কয়েকটি মূল স্তম্ভ যেমন, আমাদের মতো দেশে আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদের তত্ত্ব ও নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব, গ্রাম-ভিত্তিক গণযুদ্ধের তত্ত্ব, কৃষক-সমস্যার গুরুত্ব এবং বিশেষত মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব– এসবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। এসবকে তাত্ত্বিক ভিত্তি দেন তিনি দেশের অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী বলে অবস্থান নিয়ে।

তবে এ ধরনে মাওবাদ-বিরোধী অবস্থান নিয়ে তিনি নিজেই বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে ছিটকে পড়েন এবং তাতে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হন।

কমিউনিস্ট পার্টি গড়ায় ব্যর্থতার পরবর্তীতে তিনি ফ্রন্ট ধরনের গণসংগঠনগত কাজ করেন। বিভিন্ন গণসংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও পত্রিকা-প্রকাশনার কাজ করেন। এসবে তিনি সর্বদাই মূলত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান বজায় রাখেন এবং বহুবিধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সাহসী ও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কিন্তু এসব ইতিবাচক ভূমিকা সত্ত্বেও তিনি বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনে কার্যত নেতিবাচক ভূমিকা রাখেন। যার কেন্দ্রীয় উৎস ছিল মাওবাদকে না বোঝা, তাকে ধারণ না করা এবং এক পর্যায়ে তাকে বিরোধিতা করা। এভাবে তিনি খুব উগ্রভাবে এদেশ ও ভারতের মাওবাদী সংগ্রাম এবং বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নিন্দাবাদে নিজেকে ব্যাপৃত করেন। এটাই তার সুদীর্ঘ ত্যাগী রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। যেকোনো আন্তরিক সমাজতন্ত্র-মনা বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক কর্মীকে এ থেকে নেতিবাচক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। নতুন প্রজন্মের বিপ্লবীদেরকে ও সমাজতান্ত্রিক কর্মীদেরকে আমরা উমরের জীবন ও কাজকে দ্বান্দ্বিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য আহ্বান জানাই।

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

প্রখ্যাত বাম বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ জনাব বদরুদ্দীন উমরের জীবনাবসান

প্রখ্যাত বাম বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও লেখক জনাব বদরুদ্দিন উমর ৭ সেপ্টেম্বর’২৫ বার্ধক্যজনিত কারণে ঢাকার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি ছিলেন আজীবন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্মুখসারির একজন বাম রাজনীতিবিদ। তার পিতা ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের মুসলিম লীগের এ অঞ্চলের প্রধান নেতা জনাব আবুল হাশিম। উমরের পৈত্রিক বাড়ি বর্তমান পশ্চিম বাংলার বর্ধমানে। পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন হিসেবে তৎকালীন বাংলা অঞ্চলে একটি পৃথক অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের জন্য জনাব আবুল হাশিম সংগ্রাম করেন; কিন্তু মুসলিম লিগের প্রধান নেতা জিন্নাহ’র চক্রান্তের কাছে পরাজিত হন। তারপর থেকে তিনি রাজনীতিতে অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছু পরে উমরের পরিবার পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। উমরের পরিবার তখন থেকে এ অঞ্চলের নাগরিক। উচ্চতর ডিগ্রির জন্য উমর ব্রিটেনের অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করতে যান। দেশে ফিরে ষাটের দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি ও সরকারবিরোধী অবস্থান ও প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক লেখালেখির জন্য শাসকশ্রেণির চাপে তিনি নতি স্বীকার করেননি। বরং চাকরি ছেড়ে নিপীড়িত জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৭১-পূর্ব সময়কালে তিনি এদেশের তৎকালীন একটি প্রধান মাওবাদী পার্টি (তখন মাওবাদকে মাও সেতুঙ চিন্তাধারা বলা হতো) পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পাটি (মা-লে)-তে যোগ দেন। রুশ-চীন আন্তজার্তিক মতাদর্শগত মহাবিতর্কের সময় তিনি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে ছিলেন। চীনা পার্টির এই সংগ্রামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি মাওবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭১-এর গণহত্যা শুরুর পর তিনি আত্মগোপনে চলে যান। তবে ’৭১-সালে জাতিগত প্রশ্নে তার পার্টি ইপিসিপি(এমএল)-এর সাথে তার মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং ডিসেম্বরে পার্টি থেকে তিনি পদত্যাগ করেন।

প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত সময়কালটিই ছিল তার মাওপন্থি রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস। জাতিগত প্রশ্নে তৎকালীন ইপিসিপি(এমএল) সুখেন্দু-তোয়াহা-হকদের নেতৃত্বে ভুল অবস্থান নিয়েছিল তা ঠিক। কিন্তু বিপরীতে জনাব উমরও জীবনের শেষ পর্যন্ত ’৭১-প্রশ্নে সঠিক বিপ্লবী অবস্থান নিতে পারেননি।

তাসত্ত্বেও তিনি ’৭১-পরবর্তী বেশ কিছু বছর ধরে পূর্ব বাংলার (পরে বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসেবে কাজ করেন। সেখানে মাওবাদ বিরোধিতার ক্ষেত্রে বিপ্লব-বর্জনকারী অন্যদের সাথে তার প্রধানতম ঐক্য ছিল গণযুদ্ধকে বিরোধিতা করা, কমরেড চারু মজুমদারকে বিরোধিতা করা। ’৭১-সাল পর্যন্ত মাওপন্থি রাজনীতির অংশ হলেও যতটা জানা যায় তিনি মাওবাদী গণযুদ্ধে কখনো অংশ নেননি। পরে তিনি একে একে মাওবাদের কয়েকটি মূল স্তম্ভ যেমন, আমাদের মতো দেশে আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদের তত্ত্ব ও নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব, গ্রাম-ভিত্তিক গণযুদ্ধের তত্ত্ব, কৃষক-সমস্যার গুরুত্ব এবং বিশেষত মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব– এসবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। এসবকে তাত্ত্বিক ভিত্তি দেন তিনি দেশের অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী বলে অবস্থান নিয়ে।

তবে এ ধরনে মাওবাদ-বিরোধী অবস্থান নিয়ে তিনি নিজেই বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে ছিটকে পড়েন এবং তাতে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হন।

কমিউনিস্ট পার্টি গড়ায় ব্যর্থতার পরবর্তীতে তিনি ফ্রন্ট ধরনের গণসংগঠনগত কাজ করেন। বিভিন্ন গণসংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও পত্রিকা-প্রকাশনার কাজ করেন। এসবে তিনি সর্বদাই মূলত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান বজায় রাখেন এবং বহুবিধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সাহসী ও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কিন্তু এসব ইতিবাচক ভূমিকা সত্ত্বেও তিনি বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনে কার্যত নেতিবাচক ভূমিকা রাখেন। যার কেন্দ্রীয় উৎস ছিল মাওবাদকে না বোঝা, তাকে ধারণ না করা এবং এক পর্যায়ে তাকে বিরোধিতা করা। এভাবে তিনি খুব উগ্রভাবে এদেশ ও ভারতের মাওবাদী সংগ্রাম এবং বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নিন্দাবাদে নিজেকে ব্যাপৃত করেন। এটাই তার সুদীর্ঘ ত্যাগী রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। যেকোনো আন্তরিক সমাজতন্ত্র-মনা বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক কর্মীকে এ থেকে নেতিবাচক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। নতুন প্রজন্মের বিপ্লবীদেরকে ও সমাজতান্ত্রিক কর্মীদেরকে আমরা উমরের জীবন ও কাজকে দ্বান্দ্বিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য আহ্বান জানাই।

আরও খবর

- শনি

- রোব

- সোম

- মঙ্গল

- বুধ

- বৃহ

- শুক্র